〜 モンテッソーリの“敏感期”に、環境を整える重要性とは〜

目黒区祐天寺で認可外保育園「ディスカバリーキッズスクール」を運営する森大悟さんは、保育者として、また教育者として、子どもの自立と意思を大切にする姿勢を貫いてきました。

そんな森さんが立ち上げたナイトウェアブランド「i do button」には、保育の現場で見つめてきた“育ちの瞬間”が詰まっています。

今回は、その開発背景と、ナイトウェアに込めた思いを伺いました。

1. 保育者として、教育者としての原点

森さんは、長年私立幼稚園で担任や副園長として勤務してきました。園は実家が運営する歴史ある幼稚園。お父様が倒れたことをきっかけに入り、復帰のタイミングで「自分の理想の保育を実現したい」と思うようになります。

その思いから立ち上げたのが、認可外保育施設「ディスカバリーキッズスクール」。制度に縛られず、自分が本当に大切だと思う保育を形にする場です。

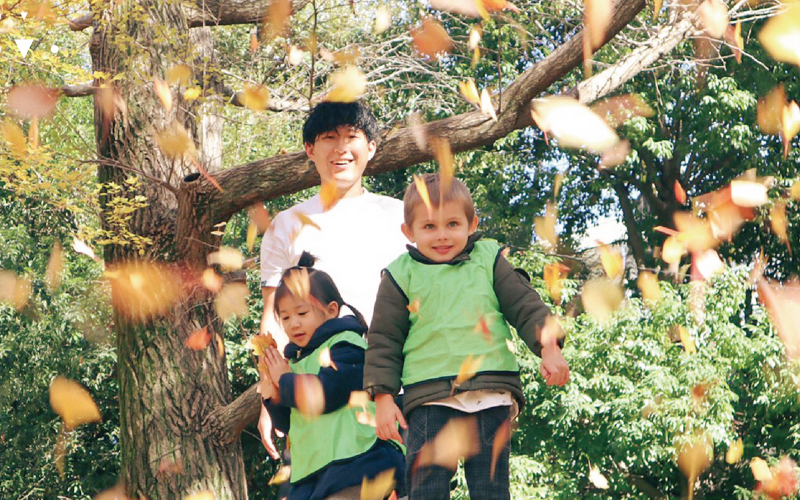

2. 子どもは「体験」で育つ──五感と自然を重視した保育

「頭じゃなくて体。五感で学ぶことが大事」

森さんはそう語ります。ディスカバリーキッズでは、勉強や知識よりも、実際に“体験する”ことを重視しています。特に自然との関わりを大切にしていて、「室内だと大人が用意したものになってしまうけど、自然では思わぬことがたくさん起きる」と話します。

そこにこそ、子どもが自分で考え、感じ、学ぶ機会があるのだといいます。

3. 「自分でやりたい」を大切にするということ

「小さいうちから自分でやるという子どもの意思を大事にしたい」

森さんの教育の根っこには、そんな思いがあります。日本は母性的な文化で「やってあげる」ことが良いとされがち。

でも、子どもが「自分でやりたい」と言うことは、本来とても自然なことで、それを肯定してあげることが大切だといいます。本人の「やりたい」という気持ちが大事で、それを支えるためには環境を整えてあげることが必要なのだと。

4. なぜ、子ども服をつくろうと思ったのか

森さんが子ども服に目を向けたのは、保育の現場での気づきからでした。

「やりたい」という気持ちがあっても、うまくできない。その原因は子どもの不器用さではなく、「大人向けのデザイン」ゆえにできないのではないか——。そう考えるようになったといいます。

「やらせてあげたい」と思っても、環境が整っていなければその意思を支えきれない。そんな実感から、衣類という“環境づくり”への挑戦が始まりました。

5. “ボタン”という課題に気づいたきっかけ

「子どもでも無理なくやりやすい、子どものレベルに合ったボタンの形状がある」

そう語る森さんは、日々の保育の中で“ボタン”に注目するようになりました。モンテッソーリ教育でいう「敏感期」、つまり「自分でやりたい」という欲が自然と湧いてくる時期をどう支えるか。

そのために必要なのは、大人の目線で作られたものではなく、子どもの本能的な欲求に合ったものだと気づいたのです。

6. 試行錯誤の末に生まれた「くものボタン」

「くもの形」にたどり着くまでには、何度も試行錯誤を重ねたといいます。

ボタンホールの大きさも、子どもが途中で手を離せるよう「返し」を意識して設計。第一ボタンの位置も「首元に来ると難しい」ため、襟の形状を工夫し、少し下げることで止めやすくしました。

「子どもが本能的に興味を引かれる可愛いデザインも考えなければならなかった」──その言葉通り、機能と感性のバランスを追い求めたプロダクトです。

7. ナイトウェアを選んだ理由──毎日の“習慣”だから

「ナイトウェアは毎日着る服です」

森さんが最初に作ろうと思ったのが、スモックではなくナイトウェアだったのは、日々の生活の中で自然と繰り返される“夜の習慣”に着目したからです。

忙しい日々のなかでも、自分で着て、落ち着いて眠る。その一連の流れの中に「自分でやる」という行動を組み込めたら、毎日少しずつでも自立が育っていくのではないか。そんな思いが背景にありました。

8. 「自分でできた」が、子どもの自己肯定感を育てる

「“自分でやりたい”って言っていいんだと思えることが大事」

森さんはそう語ります。子どもたちは、自分でやってみたい気持ちを持っていますが、それを認められない環境では、その芽が閉じてしまうかもしれません。

「やっていいんだ」と肯定される経験は、自己肯定感やチャレンジ精神につながる。子どもにとって“できたかどうか”よりも、“やっていいと思えること”こそが、成長にとって何よりも大切だといいます。

9. モンテッソーリの“敏感期”に合った服とは

モンテッソーリ教育では、「敏感期」と呼ばれる時期があります。

それは子どもが本能的に「やりたい」という欲求を持ち、自ら発達していこうとする時期。そのサインを見逃さず、子どものレベルに合った環境を整えてあげることが大人の役割だと森さんは言います。

「子どもが無理なくやりやすい形状」であること。ナイトウェアやスモックは、まさにその“適切な環境”をつくるための道具のひとつなのだと語ってくれました。

10. 子どもたちの反応──「このパジャマじゃないとイヤ!」

「できた!って、子ども自身が驚いたりしてるんです」

i do buttonを使っている現場では、ボタンを初めて留められた瞬間に立ち会えることもあるそうです。「このパジャマじゃないとイヤ」と言ってくれる子もいるといいます。

練習用ではなく、日常の中で自然に「できる」体験ができること。それは子どもにとって、特別な意味を持つのかもしれません。自分でできた喜びが、繰り返しの中で積み重なっていきます。

11. 着やすさへのこだわり──タグ・色・前後ろへの工夫

ナイトウェアには、細部にまで工夫が詰まっています。

タグは肌に当たらないよう外側に。ズボンの前後がわかるよう、色分けや縫い目でヒントを。股の部分にもラインを入れて、両足を入れ間違えないように。ボタンだけでなく、着る・脱ぐ・整えるという一連の動作すべてにおいて、子どもが“自分でできる”ための配慮がされています。

「せっかくできたのに“惜しい”で終わらせない」——そんな思いがにじんでいます。

12. 「これが次のステップにつながる」

「よく“練習用”って言うけれど、それがそのまま本番につながるかは別なんです」

森さんは、箸やボタンの練習道具が本番にうまく移行しないことに疑問を持ってきました。i do buttonは、子どもが慣れていくうちに、自然と一般的なボタンにも対応できるように設計されています。

「これができるようになったら、次につながる」。そう考えて形にしたからこそ、“できた”だけで終わらない、本当の自立につながっていくのです。

13. 保護者へのメッセージ──“その子の意思”を信じて見守るということ

「自分のお子さんを、客観的に”観察する”視点も持つことも大切かもしれません」

森さんは、最後に保護者へのメッセージとしてそう語ってくれました。親の理想通りに進むとは限らない。しかし、その子自身の意思や好みを尊重してあげることが、結果としてその子の生きる力につながるのではないか。世の中には多くの“正解のように見える情報”があふれています。

でも一番大切なのは、その子の好きなこと、やりたいことって何なんだろうなとじっくりと観察することだと森さんは伝えています。

さいごに

赤ちゃんの健やかな眠りを支えたい——そんな想いで、ヤマサキは半世紀以上にわたり、岡山の自社工場でベビーベッドをつくり続けてきました。

今回ご紹介するナイトウェアも、「子どもの成長を支える道具」として、共感をもってお届けします。ヤマサキが自信をもっておすすめする一着、ぜひチェックしてみてください!